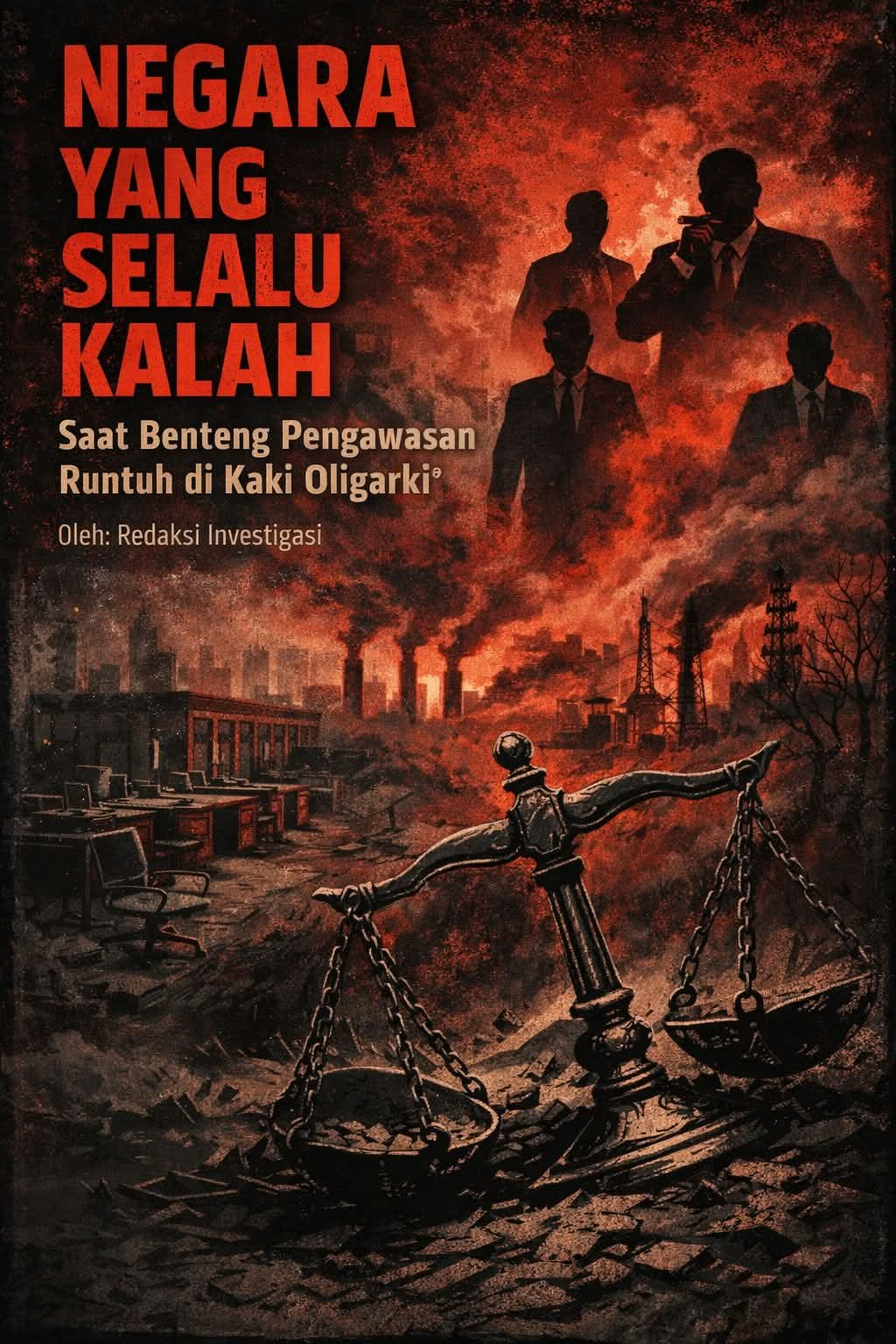

Jakarta – Ada satu pertanyaan yang menggema seperti rekaman rusak setiap kali sebuah skandal besar meledak di republik ini. Mulai dari penggelapan pajak yang menembus angka triliunan, perampokan sumber daya alam di pedalaman yang tak tersentuh hukum, hingga konflik lahan berdarah yang selalu memenangkan korporasi. Publik, dengan nada frustrasi yang k kian menebal, kembali bertanya: “Mengapa negara ini selalu kalah?”

Di atas kertas, Indonesia bukanlah negara tanpa pertahanan. Kita memiliki arsitektur pengawasan yang secara teori tampak kokoh dan berlapis. Kita memiliki auditor internal di setiap instansi, inspektorat jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, Kepolisian, hingga lembaga antirasuah yang didesain khusus untuk memburu maling berdasi. Namun, realitas di lapangan menyajikan paradoks yang menyakitkan: benteng-benteng institusi ini berkali-kali runtuh, takluk tanpa perlawanan berarti di hadapan kejahatan elite.

Lantas, di mana letak titik patahnya?

Ilusi Sistem di Atas Kertas

Kesalahan terbesar dalam memandang kegagalan ini adalah anggapan bahwa kita tidak memiliki sistem. Kita memilikinya. Namun, masalah utamanya bukan pada ketiadaan mekanisme, melainkan pada ketiadaan daya gigit. Sistem pengawasan di Indonesia terjebak dalam sifatnya yang prosedural, administratif, dan sangat legalistik. Aparat pengawas sibuk memeriksa kelengkapan stempel, kesesuaian format laporan, dan jejak administrasi di atas meja.

Sementara itu, kejahatan elite bekerja dengan logika yang jauh lebih canggih. Mereka beroperasi lintas yurisdiksi, berbasis relasi kuasa yang cair, dan dilindungi oleh struktur kepentingan yang tak kasat mata. Akibatnya, terjadi ketertinggalan yang fatal: negara masih sibuk membolak-balik tumpukan dokumen fisik, sementara hasil jarahan telah berpindah server, berpindah negara, dan berpindah tangan lewat skema pencucian uang yang rumit. Negara hanya menangkap bayang-bayang, sementara wujud aslinya telah lama pergi.

Asimetri yang Membunuh Keadilan

Investigasi mendalam terhadap pola-pola kasus besar menunjukkan bahwa negara selalu kalah karena terjebak dalam tiga ketimpangan (asimetri) fundamental.

Pertama adalah asimetri sumber daya. Ini adalah pertarungan yang tidak seimbang sejak dalam pikiran. Negara diwakili oleh aparat birokrasi dengan anggaran terbatas, terikat jenjang birokrasi yang kaku, dan bekerja berdasarkan SOP standar. Di sisi seberang ring, pelaku kejahatan elite dipersenjatai oleh tim hukum internasional terbaik, konsultan pajak global, dan struktur perusahaan cangkang (shell companies) berlapis di luar negeri. Dalam duel ini, negara masuk ke gelanggang dengan tangan terikat, mencoba melawan raksasa dengan pisau lipat.

Kedua, dan mungkin yang paling merusak mentalitas penegakan hukum, adalah asimetri risiko. Bagi aparat negara yang mencoba jujur dan lurus, risiko bersuara terlalu mahal. Ancaman mutasi ke daerah terpencil, stagnasi karier, hingga kriminalisasi balik adalah menu sehari-hari bagi mereka yang berani mengganggu “keseimbangan”. Sebaliknya, bagi para pemain besar, risiko hukum adalah variabel yang bisa dikalkulasi dan diminimalisir. Proses hukum bisa dinegosiasikan, dan jika pun vonis jatuh, hukuman seringkali berhenti pada entitas korporasi atau “kroco” di lapangan, bukan pada pengendali utamanya (beneficial owner).

Pesan yang terbaca jelas di lorong-lorong kantor pemerintahan adalah sebuah pragmatisme pahit: “Diam itu aman, melawan itu mahal.”

Ketiga adalah asimetri akses kekuasaan. Negara bergerak lambat lewat surat resmi, disposisi, dan rapat-rapat prosedural yang memakan waktu. Sementara elite kejahatan bergerak cair lewat jaringan personal, lobi informal, dan akses langsung ke pusat kekuasaan. Dalam banyak kasus strategis—seperti perpanjangan kontrak karya atau izin perkebunan—keputusan vital seringkali tidak jatuh di ruang sidang atau ruang rapat resmi, melainkan disepakati di ruang makan malam tertutup atau lapangan golf.

Ekosistem yang Memusuhi Integritas

Apakah ini sekadar masalah kualitas sumber daya manusia? Sebagian, ya. Kejahatan besar jarang terjadi tanpa adanya pembiaran, kompromi, atau partisipasi pasif dari orang dalam. Namun, menimpakan kesalahan semata pada moralitas individu adalah penyederhanaan yang berbahaya.

Masalah utamanya adalah kita memelihara sebuah sistem yang tidak dirancang untuk melindungi kejujuran. Sistem ini secara tidak langsung justru “menghukum” mereka yang mencoba melawan arus. Melalui pelemahan lembaga pengawas secara sistematis, normalisasi konflik kepentingan pejabat yang merangkap pengusaha, dan politisasi penegakan hukum, sistem ini telah berubah menjadi habitat yang ramah bagi predator.

Inilah yang melahirkan fenomena hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Seorang pencuri ayam bisa diproses dan divonis dalam hitungan hari. Namun, skandal perampokan uang negara yang melibatkan triliunan rupiah bisa berlarut-larut bertahun-tahun, menguap dalam “audit ulang”, atau hilang di tengah tarik-ulur kewenangan. Negara tampak gagah perkasa ketika berhadapan dengan rakyat kecil yang lemah, namun mendadak menjadi sangat “berhati-hati” dan penuh pertimbangan ketika berhadapan dengan pemilik modal.

Kesimpulan: Sebuah Pilihan, Bukan Ketidakmampuan

Pada akhirnya, kita harus berhenti bersembunyi di balik alasan “kurangnya alat bukti” atau “rumitnya prosedur”. Negara ini kalah bukan karena tidak punya alat untuk menang. Negara kalah karena alat pengawasan itu sengaja dilemahkan, para penegaknya dibiarkan bertarung sendirian tanpa perlindungan politik, dan kekuasaan ekonomi dibiarkan tumbuh terlalu dekat—bahkan menyatu—dengan kekuasaan politik.

Selama hukum masih dianggap sebagai komoditas yang bisa ditawar, selama konflik kepentingan dianggap sebagai kewajaran budaya, dan selama amarah publik hanya bertahan seumur viral di media sosial, maka pertanyaan “mengapa negara selalu kalah?” akan terus berulang tanpa pernah benar-benar terjawab.

Dan di situlah kejahatan elite menemukan rumah paling nyaman: di dalam sebuah negara yang sebenarnya tahu, tapi memilih untuk diam.

Sumber: Redaksi Investigasi